この記事の監修者

濱路陽平 社会保険労務士

濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。

大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。

障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。

大阪でうつ病による障害年金を受給するには

夜眠れない、朝起き上がれない、気分が落ち込む、食欲がない、無気力感や倦怠感、自傷や自殺企図といったうつ病による症状で、就労することや家事、外出することが困難な方は、障害年金を請求すると認定される可能性があります。

不調に至る原因は様々ですが、「会社の人間関係」「長時間労働や業務上のプレッシャー」「家族との対人関係」等、生きていくうえで避けては通れない事象がうつ病の原因となることがほとんどです。

うつ病の症状で、初めて医師(精神科・心療内科・内科等)の診断を受けた日(初診日)から1年6か月後の障害認定日の障害の程度により障害等級が決まります。初診日当時「うつ病」と診断されていなくても、受診した診療科が精神科や心療内科であれば、そこが初診日となります。就労しているからと言ってただちに日常生活能力があると判断されるわけではなく、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を確認したうえで判断することとされています。

うつ病は体調の良い時と悪い時を繰り返すため、認定においては、現症のみによって判断するのではなく、「症状の経過及び日常生活活動の状態を考慮する」とされています。

通常の生活費の他に治療費、薬代も大きくのしかかってくるため、これらの負担を和らげるためにも、うつ病により日常生活や就労が困難な方は障害年金の請求をご検討ください。

うつ病による障害年金の各等級の認定基準

(1)各等級の障害状態の目安

| 障害の程度 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 | 高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりする為、常時の援助が必要なもの |

| 2級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |

| 3級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |

認定基準の文章ですと小難しくなりますので、イメージし易いようにわかりやすく表現すると、

1級・・・希死念慮が強い等で精神病院で入院中・在宅の場合はほぼ寝たきり状態

2級・・・在宅で外出が困難、家の中でも横になっていることが多い状態。同居の家族のサポートを日常生活全般で受けている。その他離職。休職中等。(障害者雇用や就労移行支援施設や就労継続支援施設(A型・B型)への通所中での認定事例はあります。)

3級・・・フルタイムでの一般就労の継続は困難。障害者雇用や就労移行支援施設や就労継続支援施設(A型・B型)への通所であれば可能な状態。その他離職、休職中、短時間就労等。

といったものが挙げられます。

(2) うつ病の障害年金の認定にあたって考慮される事項

等級判定ガイドラインの「障害等級の目安」の他に、うつ病の障害年金の認定において特に影響すると当事務所で考えているのは下記の事項です。

生活環境

在宅であるのか、入院中(施設入所中)であるかは、特に1級認定の当否に影響します。入院中(施設入所中)である方が重症であると評価されやすくなりますが、在宅で1級認定の事例が無いというわけではありません。

また在宅である場合、「同居者がいるのか」「単身生活なのか」も等級に影響を与える場合があります。零羽6年月以降、この傾向は顕著になっています。

単身生活の場合、他の内容が2級相当であっても3級(障害基礎年金の場合は不支給)と認定されるケースがあります。この様な認定を防ぐ為にも、事実の範囲内で「単身生活になっている理由」「単身生活に至った時期」「家族や友人、交際相手の訪問の有無やサポートの状況」「福祉サービスの利用状況」 等を主張する必要があります。

就労状況

就労については基本的にこちら「仕事をしていて、収入がある状態でももらえますか?」でも書かいておりますが、やはり結論としては、「一般雇用のフルタイム」では厚生年金の3級でも認定されにくいのが現実です。障害者雇用や休職中、共済での請求(公務員)、就労支援施設等であれば2級~3級の可能性が残ります。」となります。

一般雇用のフルタイムの労働条件であっても、就労の実態として、うつ病の症状により「頻回の欠勤・早退・遅刻」がある場合は、認定される可能性はあり得ると考えます。

就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援施設への通所)については注意は必要ですが、想定通りの等級になるケースが多いです。

自営業については自分のペースで働ける場合や、家業の手伝いレベルである場合、週5日の就労であったとしても「一般雇用のフルタイム」程の審査側からの評価は無い印象です。

下記参照

病状の経過

特に遡及請求時に多いのが、「認定日時点では休職していたが、その後まもなく復職している」というパターンです。診断書の内容的には3級だったが、その後復職していることを理由に不支給とされるケースがあります。不支給の理由を厚生労働省に開示請求すると調書には「back to work(仕事に戻った)」と書かれているケースが多くみられます。

この逆もあり、認定日時点では就労していたが、数か月後には休職又は退職している為に遡及分が認定されたというケースも有ります。

この様な認定が行われることの根拠としては、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」P6の

「現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。」

であると想定されます。

障害年金の月額の目安は?

障害の程度である等級は、「1~3級」と表され、数字が小さくなるほど重度です。障害の程度は主に、1,2級は日常生活能力、3級は労働能力で判定され、受給額が決まります。

ここでいう障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。(障害年金は認定機関が国、障害者手帳は認定機関が市町村である為です)

下記で詳細を記しておりますがおおよその平均支給月額として、

1級:障害基礎年金約8万円 + (障害厚生年金約8万円)=約16万円前後

2級:障害基礎年金約6.5万円 + (障害厚生年金約6万円)=13.5万円前後

3級:障害厚生年金約5万円

が目安となります。

(初めて病院にかかった時点でサラリーマンであった場合は、障害厚生年金が加算されますが、学生や自営業、主婦、無職であった場合は障害基礎年金のみとなります。また3級もありません。)

障害基礎年金(国民年金加入者)の場合

障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。

日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、全て国民年金に加入しているのですべての人が障害基礎年金の対象です。

対象例

・自営業

・専業主婦

・学生

・無職

初診日に上記であった方は国民年金のみの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。

また、障害基礎年金は1級と2級しか認定基準がありません。受給できる傷病の範囲が障害厚生年金・共済年金に比べて狭くなってしまうのが現状です。一定の要件を満たす場合、子の加算額があります。3級や障害手当金(一時金)はありません。

| 1級 | 1,020,000円 (月額 85,000円) |

|---|---|

| 2級 | 816,000円 (月額 68,000円) |

(令和6年度)

障害基礎年金には18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子、または20歳未満の障害等級1・2級(身体障害者手帳の等級ではありません)の子がいる場合、この加算額が付きます。

| 子の加算額 | 1人目・2人目 234,800 円 (月額19,567円) 3人目以降 78,300円 (月額6,525円) |

|---|

障害厚生年金(厚生年金加入者)の場合

障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。厚生年金に加入中であった期間に初診日(※)がある方が対象です。

障害厚生年金は1級・2級・3級に分かれていて、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金と合算して支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。3級であれば障害厚生年金のみが支給されます。(障害基礎年金に3級は無い為)

また、障害等級1~3級に該当しなかった場合では一時金として障害手当金が支給されるケースがあります。障害手当金は障害基礎年金には無い、障害厚生年金のみの制度です。

※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

| 1級 | 報酬比例の年金額×1.25 ●被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます (43歳以下等、若くして障害を負ってしまったケース) ●一定の要件を満たす配偶者がいる場合、配偶者加給年金あり

+ 障害基礎年金1級(1,020,000円) |

|---|---|

| 2級 | 報酬比例の年金額×1.0 ●被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます (若くして障害を負ってしまったケース) ●一定の要件を満たす配偶者がいる場合、配偶者加給年金あり

+ 障害基礎年金2級(816,000円) |

| 3級 | 報酬比例の年金額×1.0 <最低保証額 612,000円 (月額:51,000円)> ●被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます |

| 障害手当金 | 一時金として報酬比例の年金額×2.0 (最低保証額 1,224,000円) |

(令和6年度)

| 配偶者加給年金額 | 234,800円 (月額19,567円) |

|---|

受給権取得日の翌月以降に要件に該当する配偶者を有するに至った時は、当該日の属する月の翌月から加算されます。

障害年金をもらうための重要な3要件

障害年金をもらうためにはいくつかの条件がありますが、ここではその中で最も重要な3要件について説明します。

①初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金に加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要になります。まさに「保険」の考え方です。

この診察を受けた日を「初診日」といいます。健康診断で異常が見つかった日や、誤診を受けた日、過去の傷病が治癒し、再発した場合は再発し、医師や歯科医師の診療を受けた日も初診日とみなされる場合もありますので注意が必要です。(【重要】2019年11月7日のニュースにもあった通り、2019年に入って初診日を「確定診断が出た日」とするケースが出始めています。)

20歳未満のころからの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。

この「初診日」がいつか、によって「障害年金がもらえるか?」「もらえるのならばいくらもらえるのか」が決まってきます。

②保険料納付要件

保険料納付要件が満たされないと、この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、これも大変重要な要件です。

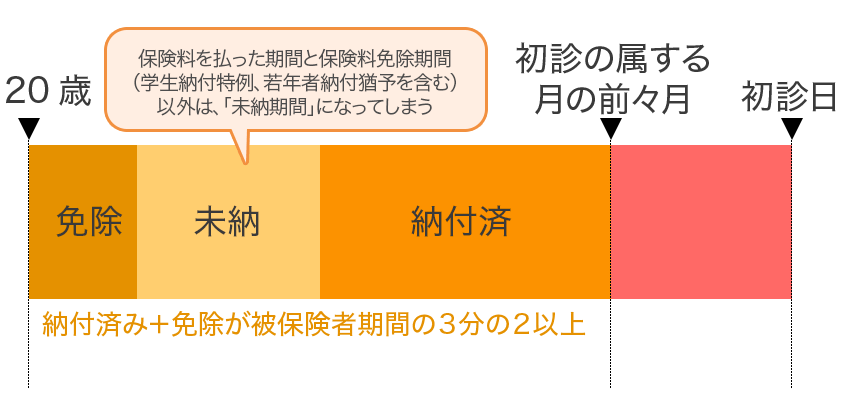

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が以下のいずれかを満たしていることが要件です。(病気やケガになって急いで滞納分を納付しても無効であるという目的で、このような複雑な要件になっています)

・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者であった期間も含まれます)

・保険料を免除されていた期間(所得によっては免除が可能です)

・学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間(学生や若年者は条件によっては免除が可能です)

要するに、これまでの被保険者期間のうち3分の1を超える期間で保険料が違法に滞納されていなければ大丈夫です。

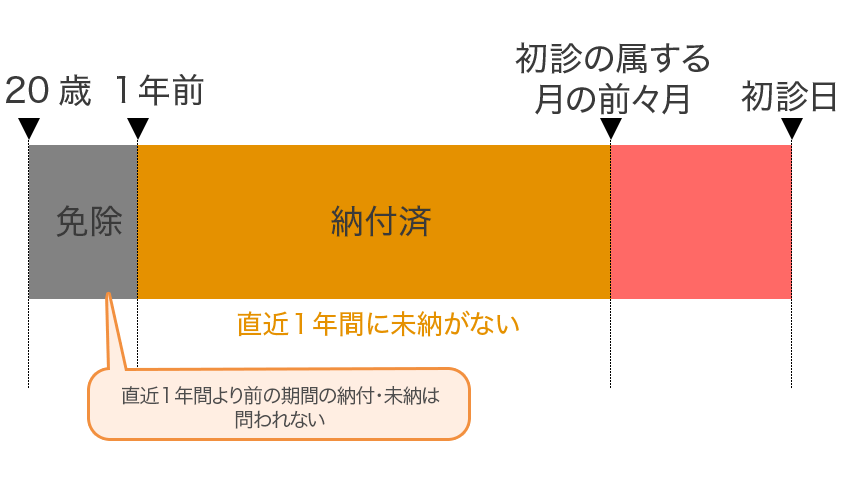

ただし、上記の要件を満たせない場合でも、特例として平成38年3月31日までに初診日がある場合は、直近1年間に違法に滞納されている期間がなければ保険料納付要件を満たしたこととされます。(今まで違法に滞納している方でも、今からでも納付を始めると1年後にはこちらの要件を満たすことができます)

このため大学生時代は保険料の免除申請を忘れずにすることが大切です。学生だからといって保険料を滞納していると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。

なお、20歳前の傷病により障害状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

また、中学や高校卒業後の10代から厚生年金加入していた方で初診を迎えた場合は厚生年金での請求となります。

③障害認定日要件

障害年金をもらうためには障害認定日において、一定の障害状態にあることが問われます。

障害認定日とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に傷病が治った場合はその治った日(傷病が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。

医師の障害年金に対する考え方

医師、特に精神科医の障害年金に対するスタンスは様々です。

大きく分けると以下の3つの傾向分けられると考えています。

タイプによって進め方が変わってきます。

現在の主治医がどのタイプにあたるのか、一度ご参考にしてみてください。

①患者に障害年金制度を進める医師

多いわけではありませんが、障害年金申請を進めるにあたっては理想的ではあります。

例えば会社員をされていて休職開始後に傷病手当金を受給開始していており、傷病手当金の支給期間である1年6か月の期限が迫ってきた段階で、「もうすぐ傷病手当金が終わるが、現時点では復職や再就職は厳しい。障害年金というのがあるので申請を検討して下さい」等、医師から患者に助言されるケース等です。

②患者側から障害年金の診断書をお願いされたら、引き受ける医師

患者側が障害年金制度について調べ、医師に診断書の作成を依頼した場合、作成を承諾いただけるケースです。一番多く、スタンダードなケースです。

③患者側から障害年金の診断書をお願いされた際、難色を示す・作成を拒否する医師

患者側が障害年金制度について調べ、医師に診断書の作成を依頼した場合、何かしらの理由で作成を拒むケースです。

理由は様々(障害年金の受給について快く思っていない、単純に書類の作成が手間である、障害年金は入院中や寝たきりで無いと貰えないという固定観念がある、等)ですが、場合によっては埒が明かず、転院される方もいらっしゃいます。

普段は穏やかで温和な印象の医師が、書類関係の話になると急に態度が変わるというケースも見聞きします。

医師法(医師法 19条2項)で「医師は、患者から診断書交付の請求があった場 合には、これを作成・交付する義務がある」とはされていますが、実態としてはこのケースですと難しい印象です。無理やりお願いして書いてもらっても障害年金受給には至らない内容のものになる可能性が高くなります。

まとめ

現在の通院先の傾向に応じて、「障害年金の申請についての話の切り出し方」「診断書の依頼の仕方」等、個別に対策を講じた方がスムーズに行くケースが多いです。

当事務所では「大阪市内」や「阪神間」「京阪沿線」「北摂エリア」に関しては各病院の傾向のデータを集積しております。

申請を進めていくうえでご不安な場合は一度ご相談ください。

障害年金の申請手続きは慎重にお進めください。

障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。

しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。

当事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。

請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。

1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる

2.初めて病院に通った日から1年6月経過している

3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)

4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。

1~4に当てはまる方のご相談のご予約は

06-6131-5918まで

または下記からお問い合わせください。

うつ病の受給事例はこちら

無料相談のご予約を受け付けしています。06-6131-5918相談受付 9:00-20:00 [年中無休](担当:濱路)

24時間受付のメールでのご相談はこちら お気軽にお問い合わせください。